4월부터 여름 더위가 시작된다는 '4월 여름설'이 몇 년 동안 사람들의 입에 오르내렸다. 그만큼 더위가 조금 이른 시기에 시작됐었다는 이야기다. 그러나 올해는 달랐다. 4월 중순에 눈보라가 몰아쳤고, 5월엔 일교차가 큰 날씨가 이어지면서 반팔과 긴팔을 번갈아 입곤 했다.

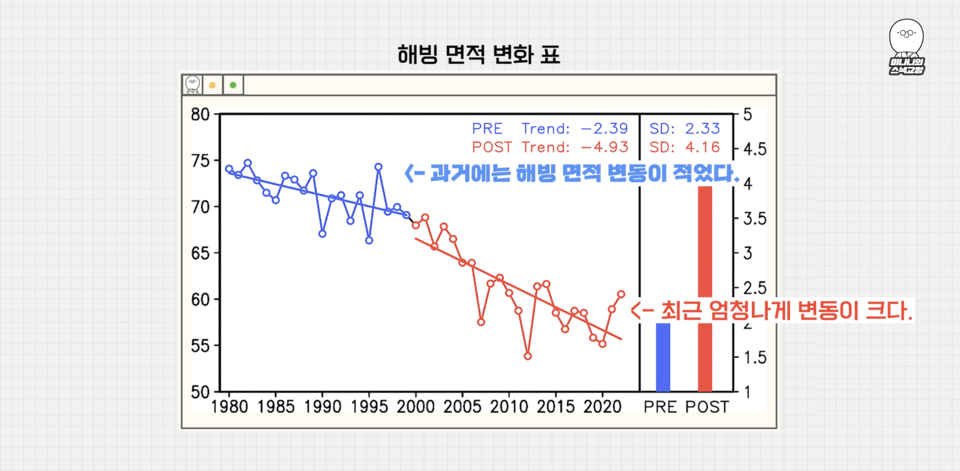

원인은 뭘까. 전문가들은 북극의 해빙 감소를 주목하고 있다. 이에 대한 궁금증을 해소하기 위해 지식인미나니는 한양대학교 해양융합공학과의 예상욱 교수를 만나 자세한 이야기를 나눴다. 예 교수는 우선 북극의 해빙 면적이 역대 최소를 기록했다고 운을 뗐다.

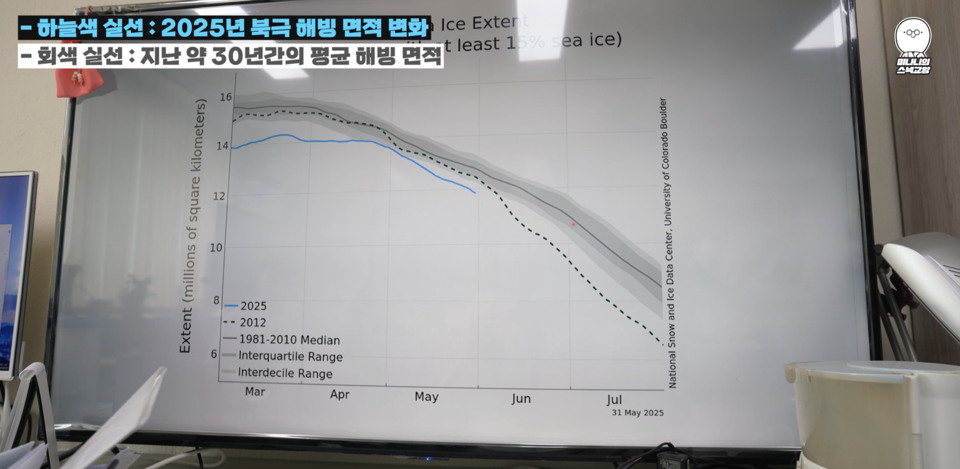

예상욱 교수는 "마치 체온이 36.5도를 유지해야 할 인간이 35도, 37도를 넘나드는 격이다. 기후 시스템의 기본적인 안정성이 흔들리고 있다"라고 경고했다. 실제 과거 30년간의 평균과 비교해 올해 3~5월 북극 해빙 면적은 현저히 감소한 것을 알 수 있었다.

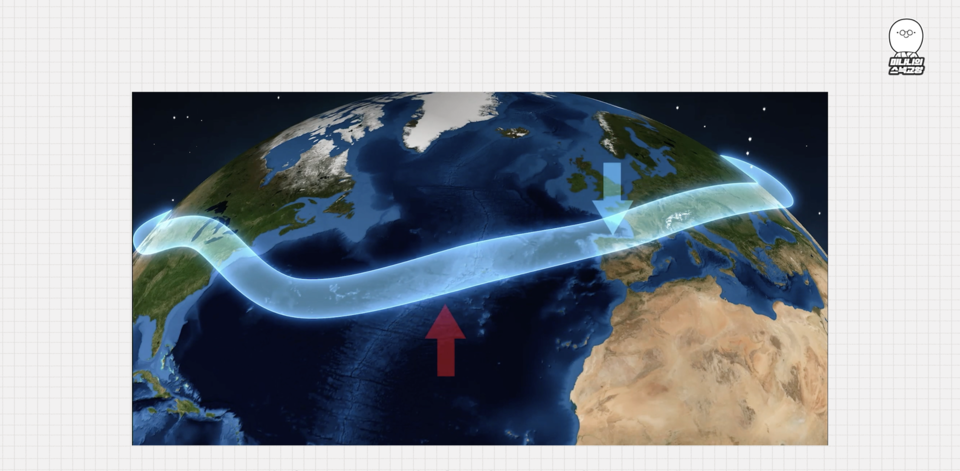

북극의 해빙이 감소한 것이 우리나라와 어떤 관련이 있을까 싶을 것이다. 알고보면 북극의 해빙 감소는 우리나라 날씨에 영향을 미친다. 얼음이 줄어든 바다는 평소보다 많은 열을 흡수하고, 바다 위로 상승기류가 생기면서 북극의 대기 순환을 뒤흔든다.

해빙의 감소, 회복 폭이 널을 뛰기 시작하면서 가장 민감하게 반응하는 건 제트기류다. 중위도 상공을 가로지르며 날씨를 조율하는 이 강한 공기의 흐름이, 과거처럼 일정한 고도에 머물지 않고 남쪽으로 내려왔다 올라가기를 반복하고 있다.

이와 관련 예 교수는 "이 제트기류는 차가운 공기와 따뜻한 공기의 경계이다. 이 경계선이 무너지면, 한반도는 어느 날 갑자기 북극 공기를 맞고, 또 어느 날은 아열대 더위에 휩싸이게 된다"라고 설명했다. 폭염과 꽃샘추위가 함께 올 수 있다는 뜻이다.

올해 한국의 봄철 날씨는 실제 그랬다. 대설, 산불, 갑작스러운 고온, 꽃샘추위가 반복됐다. 날씨의 방향성과 계절의 경계가 무의미해졌다는 것을 체감할 수 있는 봄이었다. 예 교수는 “특히 주목할 점은 ‘일기온 변동성’이다. 여름에도 장기간 폭염보다는, 갑작스러운 고온과 급강하가 반복될 가능성이 높다”라고 밝혔다.

일교차가 크고, 한 달 내 폭염과 서늘한 날씨가 번갈아 나타나는 양상이다. 이런 패턴은 이미 학계에서는 ‘쌍극자 대기 순환의 강화’라는 이름으로 주목받고 있다. 북극 해빙의 급감이 고위도 지역의 대기 순환 패턴을 흔들고, 이로 인해 동아시아에 남북 방향으로 널뛰는 제트기류가 형성된다고 보면 된다.

1979년부터 2024년까지의 데이터를 보면, 봄철(3~5월)의 지면 기온이 여느 계절보다 가장 빠르게 오르고 있다. 10년마다 0.45도씩 상승하는 추세다. 이 현상은 단순히 평균 기온의 문제가 아니다. 봄이 더워지면 생태계와 농업에 직접적 충격을 준다.

그 배경에는 태양 복사 에너지의 증가가 있다. 대기질 개선과 도시화로 인해, 땅으로 들어오는 햇빛이 더 많아졌다. 이에 따라 지면 수분은 점점 줄고 있다. 즉, 건조한 땅이 태양빛을 빠르게 흡수하며 더 쉽게 과열되는 구조가 만들어진 것이다.

기온 변동성이 커지면 피해를 입는 건 인간만이 아니다. 꿀벌과 같은 작은 생물들은 높은 기온에 활동성을 높였다가, 갑작스러운 저온으로 동사하는 일이 벌어진다. 예 교수는 “생태계에서 가장 치명적인 스트레스는 바로 변동성이다”라고 강조했다.

예 교수는 인간 사회에도 경고를 던졌다. 기후가 불안정해지면 면역력이 떨어지고, 기온 변화에 대한 적응력이 약한 노약자에게 치명적일 수 있다. 더 나아가 패션, 식품, 물류 등 산업 전반이 변동성에 대비하는 전략을 새롭게 세워야 한다고 강조했다.

올해 6월부터 9월까지는 장기적인 폭염보다는 짧고 강한 폭염과 급격한 기온 하강이 반복될 것으로 전망된다. 일교차가 크고, 체감 기온 변화가 극심할 수 있다.

그 변화의 물결은 지금도 북극에서 시작되고 있다. 얼음이 사라지고 있는 그 곳에서, 전 세계의 기류와 계절은 방향을 잃고 흔들린다. 변동성의 시대, 우리는 날씨의 '정상'이 무엇이었는지를 점점 잊게 될지도 모른다.

AI포스트(AIPOST) 이민환 과학커뮤니케이터랩 대표 skddl0514@gmail.com