챗GPT가 세상에 나온 이후 인공지능(AI), 로보틱스 등 딥테크 분야에 투자금이 쏠리고 있다. 이에 창업 성공을 뒤로한 채 재창업에 나서는 기업가가 적잖다. 좋은 아이디어만 있다면 AI 덕에 빠르게 기술을 구현할 수 있고, 투자 유치도 예전만큼 어렵지 않기 때문이다.

올해 초 설립된 인공지능(AI) 스타트업 비벤(Viven)은 대형언어모델(LLM)을 기반으로 실제 직원처럼 의사결정을 하고, 업무를 대신해 주는 AI 디지털 트윈(Digital Twin)을 개발했다. 비벤을 이끄는 아슈토시 가그(Ashutosh Garg·52세)는 AI 업계에 오랫동안 몸담은 잔뼈 굵은 전문가다.

1990년대 인턴사원으로 근무하던 아슈토시 가그는 2003년 IBM에서 정사원이 됐다. 1년 뒤 구글로 이직한 아슈토시 가그는 4년간 엔지니어로 활약하다, 소프트웨어 업체 블룸리치로 자리를 옮겼다. 블룸리치에서 최고기술책임자(CTO)로 12년 넘게 근무했다.

이후 그는 미국의 HR 스타트업 에잇폴드AI를 설립해 '유니콘 기업'으로 성장시켰다. 20년 넘게 AI 관련 제품을 개발하며 실력을 쌓았고, 시장에서 인정도 받았다. 비벤을 함께 설립한 바룬 카콜리아(Varun Kacholia) CTO도 업계에서 실력 있는 개발자로 평가받고 있다.

카콜리아 CTO는 페이스북의 초기 뉴스피드 팀을 구성했으며, 구글에서 유튜브 검색 및 추천 부문을 담당했던 엔지니어였다. 이후 가그 CEO와 함께 에잇폴드AI를 함께 설립했다. 에잇폴드AI를 성공 궤도에 올려놓은 가그 CEO와 카콜리아 CTO가 다시 창업에 뛰어든 이유는 뭘까.

가그 CEO는 "기업들은 지식 유출로 매년 315억 달러의 손실을 입는다. 직원들이 떠나거나 업무를 마무리할 때, 그들의 경험은 그들과 함께 떠난다"라며 "맥락이 손실된다. 프로젝트의 주요 정보를 기억하지 못하면 중단된다"라고 말했다.

직원들의 작업(이메일, 문서, 회의)을 기억하고, 이를 학습해 특정 직원과 같이 생각하고 의사소통하고 근무하는 AI 디지털 트윈을 만들겠다는 것이 이들의 목표였다. 비벤은 이를 통해 직원들이 자리를 비운 경우에도 중요한 업무를 처리하고, 맥락을 유지할 수 있다고 판단했다.

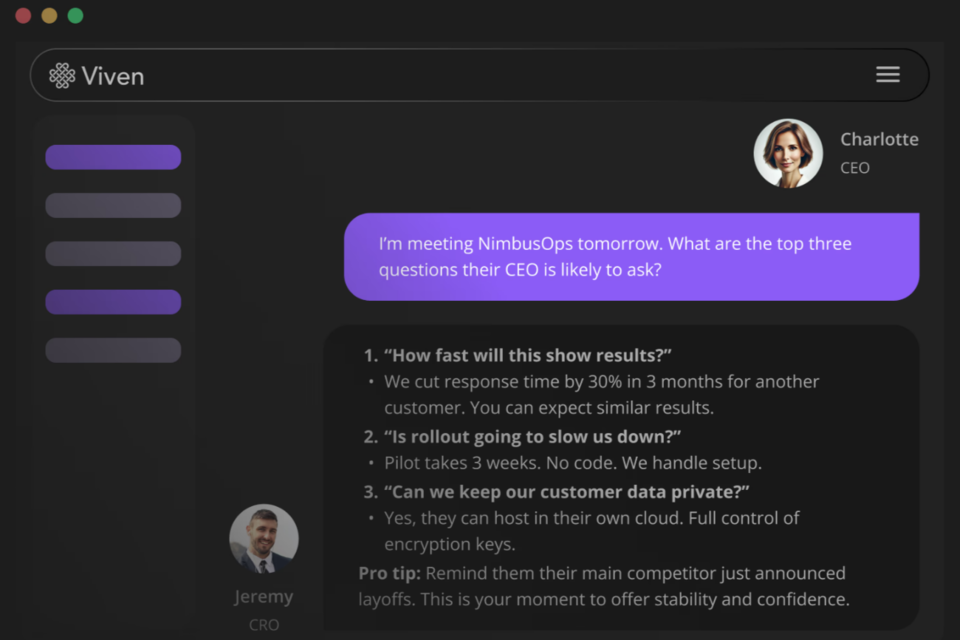

비벤이 개발한 AI 디지털 트윈은 단순히 질문에 답하는 방식의 AI 비서가 아니다. 비벤은 디지털 트윈이 직원들과 똑같이 생각하고 쓰고 말할 수 있다고 소개했다. 비벤은 직원들의 구글 캘린더, 구글 드라이브, 깃허브, 지메일, 구글 미트, 아웃룩, 슬랙, MS 팀즈 등 다양한 플랫폼의 문서에 접근해 각 직원을 위한 전문 LLM을 구축한다.

비벤의 AI 디지털 트윈은 조직 전체에서 어떤 정보를 누구와 공유할 수 있는지도 정확히 판단할 수 있다. 또한 직원의 사생활과 관련된 질문에는 답변하지 않는다고 한다. 안전장치를 통해 부적절한 질문을 방지할 수 있다는 것이다. 이로써 직원들이 휴가나 병가 등으로 자리를 비워도, 조직은 프로젝트를 계속 진행할 수 있다.

비벤은 아직 초기 단계지만, 이미 에잇폴드AI, 젠팩트, 조쉬 버신 컴퍼니 등 기업들이 디지털 트윈을 활용 중이다. 기업들은 AI 디지털 트윈 도입 이후 온보딩 시간이 절반으로 단축됐으며, 의사 결정의 흐름도 원활하게 유지될 수 있었다는 반응을 보였다.

기술력을 인정받은 비벤은 최근 3500만 달러(약 500억원) 규모의 투자금을 유치했다. 투자 라운드에는 코슬라 벤처스, FPV 벤처스 등이 참여했다. 가그 CEO는 "지식이 사라지지 않고, 즉각적인 협업이 이루어지며, 리더들이 모든 직급에서 명확하게 업무를 수행할 수 있는 새로운 기업 운영 방식을 제공한다"라고 말했다.

AI포스트(AIPOST) 유형동 수석기자 aipostkorea@naver.com