명화(名畫)를 복원하기 위해선 상태에 따라 최소 몇 주에서 10년 이상의 시간이 걸리기도 한다. 한 그림 안에서 수천 개의 작은 부분들을 고려해 복원해야 하기 때문이다. 수 세기 동안 복원가들은 그림의 복원이 필요한 부분을 파악하고, 한 번에 한 부분씩 정확한 색조를 섞어 채운 후 복원해 왔다.

최근 몇 년 동안 디지털 복원 도구가 등장하면서 원본 작품을 가상으로 재현하는 시도가 이어졌다. 컴퓨터 비전, 이미지 인식, 색상 매칭 기술을 적용해 비교적 빠르게 '디지털 복원' 버전을 생성해 왔다. 그러나 이마저도 디지털 복원물에 그쳤다.

이 가운데 인공지능(AI) 기술을 활용해 몇 년씩 걸리던 그림 복원이 몇 시간 단위로 단축할 수 있게 돼 화제가 되고 있다. 더불어 AI가 디지털 복원을 넘어 실제 그림을 예전 상태로 직접 물리적으로 복원하는 것까지 성공했다고 한다.

미국 매사추세츠 공대(MIT) 기계공학과 박사 과정의 알렉스 카치킨(Alex Kachkine) 연구원은 '네이처'를 통해 디지털 기술을 활용한 새로운 유화 복원 방법을 개발·적용해 15세기 목판 유화를 복원하는 데 성공했다고 발표했다.

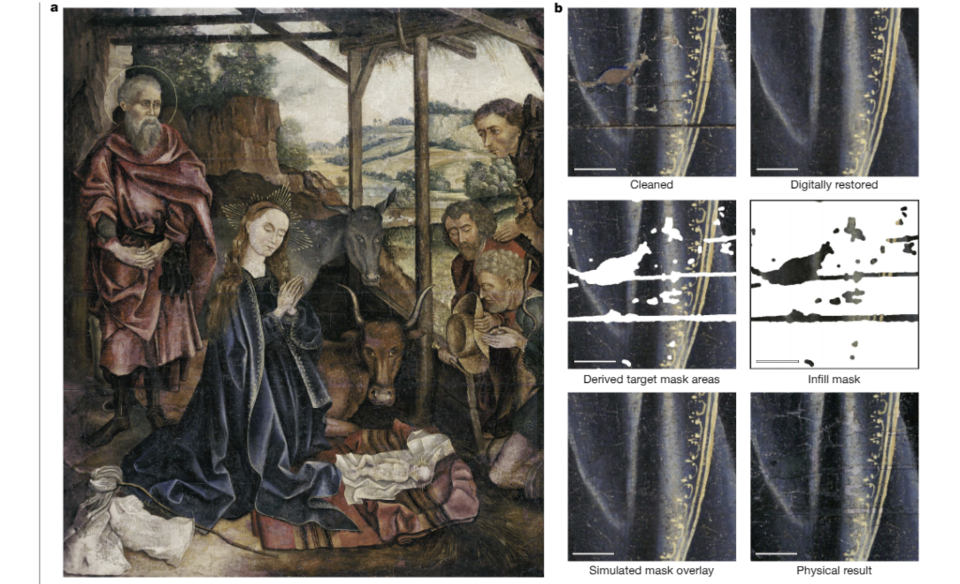

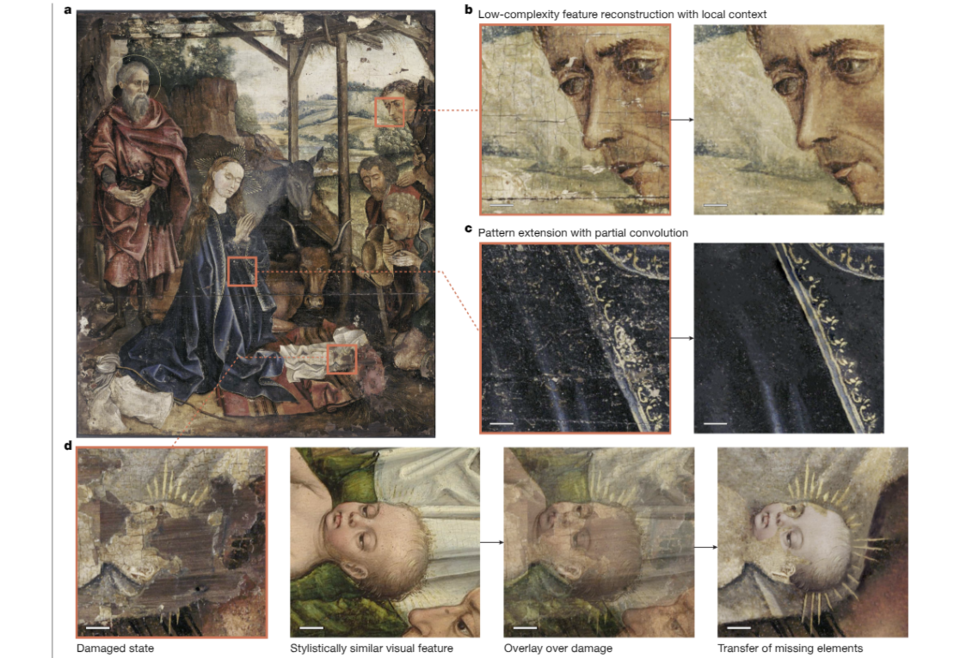

이번 복원은 실제 그림에 손을 대지 않고 이뤄졌다. 먼저 AI가 그림에서 손상된 부분을 포착하고 디지털로 복원한 뒤 해당 정보를 마스크 형태의 매우 얇은 폴리머 필름으로 인쇄한다. 이를 원본 그림에 정렬하고 부착했기 때문에 언제든 제거도 가능하다.

알렉스 카치킨 연구원은 "어떤 마스크 필름이 사용됐는지에 대한 디지털 기록이 있기 때문에 100년 이후 누군가 해당 작품을 다시 작업할 때 그림에 어떤 작업이 이뤄졌는지 매우 명확하게 이해할 수 있을 것"이라며 "이전에는 보존 처리 분야에서 이런 일이 전혀 불가능했다"라고 말했다.

향후 기술 수준이 발전함에 따라 더 정교한 수정도 가능하다는 뜻이다. 또한 필름 부착 방식으로 복원하기 때문에 원본 훼손 논란에서도 자유롭다는 평가다. 카치킨 연구원은 해당 기술을 시범적으로 15세기 익명 화가의 유화 작품에 적용했다.

이 작품은 동방 박사가 아기 예수에 경배하는 장면을 그린 유화이다. 연구원은 작품을 AI로 분석해 복원이 필요한 영역 5612곳을 가려냈다. 5만 7314가지 색상을 사용해 해당 영역들을 채웠다. 주로 색이 바랬거나 물감이 갈라진 곳을 찾아 채웠다.

이후 연구원은 필름 마스크에 복원된 부분을 인쇄했다. 전체 복원 과정은 처음부터 끝까지 전체 과정에 3시간 반이 걸렸다. 이는 기존 복원 방식보다 약 66배 빠른 속도라고 연구원은 추정했다. 알렉스 카치킨 연구원은 복원된 작품이 작가의 화풍과 의도를 적절하게 표현하는 지와 관련해 고려해야 할 윤리적 문제가 있다는 것도 인정했다.

이번 연구는 알렉스 카치킨 연구원의 호기심에서 시작됐다. 2021년 카치킨 연구원은 기계공학 박사 과정을 시작하기 위해 MIT로 향하는 과정에서 많은 미술관을 방문했다. 카치킨 연구원은 "저는 어렸을 때부터 미술에 관심이 많았다"라고 말했다.

그는 갤러리를 돌아다니면서 벽에 걸려 있는 작품이 갤러리가 소장하고 있는 작품의 극히 일부에 불과하다는 것을 깨달았다. 갤러리가 소장하는 작품의 상당수는 오래되거나 손상돼 제대로 복원하는 데 시간이 걸리기 때문에 전시되지 못하고 있다고 그는 판단했다.

그렇게 카치킨 연구원은 MIT에서 그림을 디지털로 복원하고, 물리적으로 적용하는 방법을 개발했다. 카치킨 연구원 "거의 600년 된 그림이고, 여러 차례 보존 처리를 거쳤다"라고 설명했다.

연구원은 새로운 기법으로 전통적인 수작업 방식보다 훨씬 더 빠르게 작업할 수 있을 것으로 예상하고 있다. 그는 이 기법이 널리 채택된다면, 최종 작품이 작가의 스타일과 의도에 부합하도록 보존 전문가가 모든 과정에 참여해야 한다고 강조했다.

AI포스트(AIPOST) 유형동 수석기자 aipostkorea@naver.com